カラーモードとは何か?

Photoshopにおける「モード(カラーモード)」とは、その画像が持つ「色」を定義・管理するための設計図(色空間)を指します。

クリエイターが最初につまずく問題、例えば「Web用に書き出したら色がくすんだ」「印刷したら画面と色が全然違う」といったトラブルのほとんどは、このカラーモードの選択ミスに起因します。

Web(ディスプレイ)は「光(RGB)」で色を表現し、印刷(紙)は「インク(CMYK)」で色を表現します。

本稿では、Photoshopで編集できる全8種のカラーモードの特性や実用的な使い分けについて解説いたします。

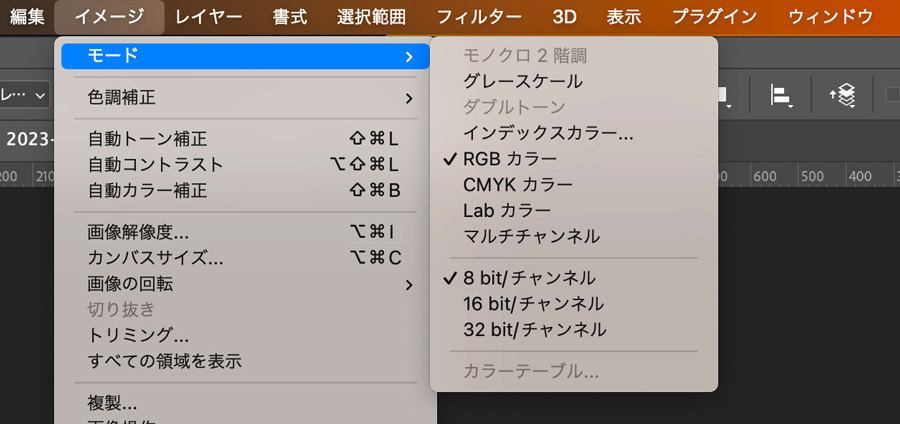

カラーモードの確認と変更方法

カラーモードは、Photoshopの基本機能です。

-

現在のモードの確認方法

ドキュメントウィンドウのタブ、またはウィンドウ最下部のステータスバーに「RGB」「CMYK」などと表示されます。 -

モードの変更方法

メニューバーから[イメージ] > [モード] > [目的のモードを選択]します。

【目的別】全8モードの特性と用途

Photoshopのモードは、その「目的」によって大きく4つのカテゴリに分類できます。

【カテゴリ1】プライマリ(基本)モード

作業の99%を占める、Web用と印刷用の2大基本モードです。

1. RGB カラー

-

概要

R (Red)、G (Green)、B (Blue) の「光の三原色」で色を構成します。 -

階調

各チャンネル0(黒)〜255(光)の値で、約1677万色以上を表現します。 -

用途

Webデザイン、SNS画像、映像、ゲーム、スマートフォンやPCのモニターなど、ディスプレイで表示するすべてのデジタル画像の基本モードです。 -

技術特性

Photoshopの全機能(フィルタ、調整レイヤー等)が使用できる、最も多機能な基本モードです。

2.CMYK カラー

-

概要

C (Cyan)、M (Magenta)、Y (Yellow)、K (Key=Black) の「インクの四原色」で色を構成します。 -

階調

各色0〜100%のインク(プロセスインキ)の網点パーセンテージで色を表現します。 -

用途

オフセット印刷など、商業印刷用の入稿データを作成するためのモードです。 -

技術特性

RGBからCMYKに変換すると、色域(表現できる色の範囲)が狭まるため、彩度の高い色(蛍光色など)は自動的に「くすんだ」色に変換されます。これは仕様であり、画面(RGB)とインク(CMYK)の根本的な再現方法の違いに起因します。

【カテゴリ2】ハイエンド・補正用モード

3. Lab カラー

-

概要

L (Lightness/明度)、a (緑-赤)、b (青-黄) の3チャンネルで色を構成します。 -

用途

高度な色調補正、分析、異なるデバイス間での色変換(カラースペースのブリッジ)に使用されます。 -

技術特性

人間の知覚できる全色域をカバーし、デバイス(モニターやプリンター)に依存しない「デバイスインディペンデント・カラー」です。「明度」と「色相」が完全に分離しているため、画像の明るさを変更しても色味が変化しないなど、専門的な補正に優れています。

【カテゴリ3】モノクロ表現モード

4.グレースケール

-

概要

カラー情報を完全に破棄し、0(黒)〜255(白)の256階調の「明るさ」のみで画像を表現します。 -

用途

モノクロ写真、モノクロ印刷用の版を作成。 -

技術特性

チャンネルは1つのみ。

5.ダブルトーン

-

概要

グレースケール画像に対し、1〜4色のインクを割り当てて色調を再構成します。(例:黒インクとオレンジインクでセピア調にする) -

用途

芸術的なモノクロ写真、低コスト(2色刷りなど)で豊かな色調の印刷物を作成する場合。 -

技術特性

適用するには、一度[グレースケール]に変換する必要があります。

6.モノクロ2階調 とは?

-

概要

画像を「白」と「黒」の2色のみで表現します。中間のグレーは存在しません。 -

用途

線画、テキストのスキャン、ロゴ、FAX送信用データ、バーコードの作成。 -

技術特性

1ピクセルが1ビットの情報しか持たないため、ファイルサイズが極めて小さくなります。適用するには、一度[グレースケール]に変換する必要があります。

【カテゴリ4】特殊・Webレガシーモード

7.インデックスカラー

-

概要

画像全体で使用する色を最大256色に制限し、「カラーテーブル」で管理するモードです。 -

用途

GIF形式の作成、PNG-8の作成、古いゲーム用グラフィックなど、ファイルサイズを極限まで小さくする必要がある場合。 -

技術特性

色数が大幅に削減されるため、写真やグラデーションは劣化します。

8.マルチチャンネル

-

概要

各チャンネルを独立した256階調のグレースケール版として扱います。 -

用途

特色(スポットカラー)の版を分けるなど、非常に専門的な印刷プロセスや、科学・工業用画像解析。 -

技術特性

通常のRGBやCMYKのような色の組み合わせとして機能しません。保存形式もPSD, PSB, DCS 2.0などに限定されます。

ビット深度(8 / 16 / 32 bit)とは何か?

カラーモードと同時に理解すべきが「ビット深度(チャンネルあたりのビット数)」です。これは「色の滑らかさ(階調の豊富さ)」を定義します。

- 8 bit / チャンネル

標準設定。1チャンネルあたり256階調(2の8乗)。RGBで約1677万色を表現できます。JPEGやGIF、Webで扱うほとんどの画像の標準です。 - 16 bit / チャンネル

高品質設定。1チャンネルあたり65,536階調(2の16乗)。RGBで約281兆色を表現できます。グラデーションの「トーンジャンプ(色の段差)」を防ぎ、レタッチ耐性が向上します。ファイルサイズは8 bitの約2倍になります。 - 32 bit / チャンネル

HDR(ハイダイナミックレンジ)用。1チャンネルあたり42億階調以上。現実世界の光の範囲を再現でき、VFX、3D、ハイエンド写真合成などで使用されます。

モード変更時に直面する「3つの疑問」

最後に、モード変更時に直面する一般的な疑問点を解説します。

疑問1:モード変更時に「レイヤーを結合しますか?」と問われる

これは、変更先のモードが現在のレイヤー構造(描画モードや調整レイヤー)をサポートしていないために発生します。

これは、変更先のモードが現在のレイヤー構造(描画モードや調整レイヤー)をサポートしていないために発生します。

-

理由(互換性)

例えば「モノクロ2階調」や「マルチチャンネル」は、Photoshopの標準的なレイヤー機能をサポートしていません。 -

理由(整合性)

カラーモードの変更は、画像の根本的な設計図を変更する行為です。Photoshopは、予期せぬ色の変化を防ぐため、安全策としてレイヤーを統合(フラット化)することを推奨します。

疑問2:モードを変換する「最適なタイミング」は?

編集の最終段階(書き出し直前)です。

Photoshopの編集機能(フィルタや調整)は、RGBモードで動作することを前提に設計されています。 CMYKモードやLabモードでは、一部のフィルタが使用できません。

最も安全なワークフローは、常に「RGBモード」(可能なら16 bit)でマスターPSDファイルを作成・編集し、すべての編集が完了した後に「コピーを保存」または「別名で保存」で複製。その複製したファイルに対してのみ、CMYKやインデックスカラーへのモード変換を実行することです。

疑問3:一度変換した色を元に戻せるか?

元のカラー値には復元されません。

例えば、RGB → CMYK → RGB と変換を繰り返した場合、元のRGB値には戻りません。 モード変換は、その都度カラー値の再計算が行われる「不可逆(元に戻せない)な操作」です。 特にRGB(広い色域)からCMYK(狭い色域)へ変換した時点で、表現できない彩度の高い色は失われます。

モード変換を行う際は、必ず変換前のマスターPSDファイルをバックアップとして保持してください。