この記事の目次

フォトショップの動作が重い時の対処法

「Photoshopが重くなって作業が進まない」

「上書き保存の待ち時間が長過ぎる」

「編集中にフリーズしてしまった」

Photoshopで作業しているとレイヤーが増えてデータが重くなり処理速度や保存速度が遅くなったり、画面が固まったり、編集中の未保存データが落ちて消えたり、最悪データ自体が壊れて開かなくなることもあります。

内蔵メモリへの負荷を解消する

操作過程のデータというものは、そもそもメモリやディスクに一時記憶され続けています。例えば「コピーした文字や画像をペーストする」という行為は一時記憶の「記憶領域」を物理的に使用して実現するのですが「許容量」に近づくと重くなり、限界を超えると落ちます。

これらを解消するには「一時記憶を開放」する必要があるので編集中には、こまめな上書き保存「ショートカットは、⌘(Ctrl)+ S」を習慣化して負担をなくすことです。

メモリとは?

メモリとは、操作内容を一時的に記録しておく電子機器の中の装置を指します。電子機器はメモリ容量が多いほど軽く快適に動作します。

メモリを「机の面積」で例えると、広い机には様々な書類を多く載せられ作業はスムーズですが、狭い机では書類は少ししか載らず落下したり作業が遅延したりします。

メモリ容量の低下でCPUの効率が落ちる

CPUとは、電子機器を動かす頭脳の役割をする計算処理装置(プロセッサ)のことですが、メモリ容量が少ないと、このCPUの作業効率が落ちて重くなるのです。

以上を踏まえて、この記事では、さまざまな角度からPhotoshopの操作を軽くする方法を紹介しています。

1.ヒストリーのメモリをクリアにする

Photoshopでファイルを開くと編集履歴(ヒストリー)の自動保存がスタートして編集の工程が一つ一つヒストリーパネルの中で可視化されていきます。

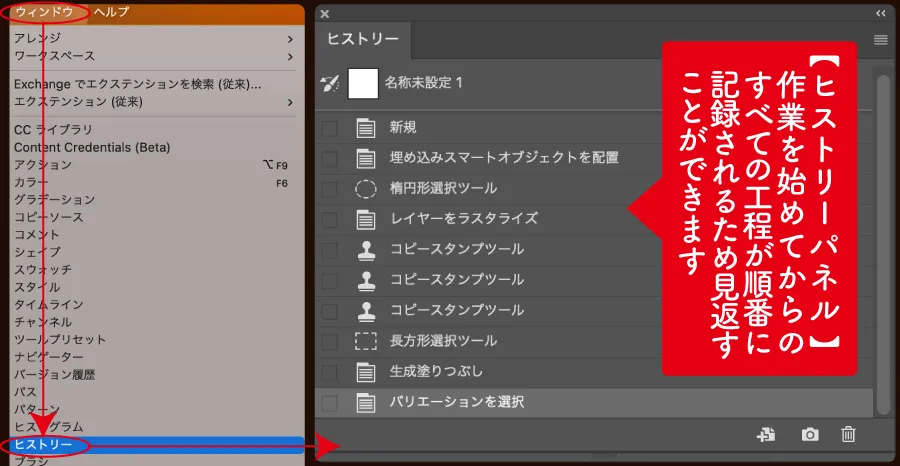

「ヒストリーパネル」の表示方法

画面上に「ヒストリー」の管理パネルが出ていない場合は、[ウィンドウ]→[ヒストリー]で表示します。

「ヒストリーパネル」の使い方

過去に戻って編集をやり直したいときは、ヒストリーパネルで目的の履歴を押すと、そのタイミングまで一気に戻れます。

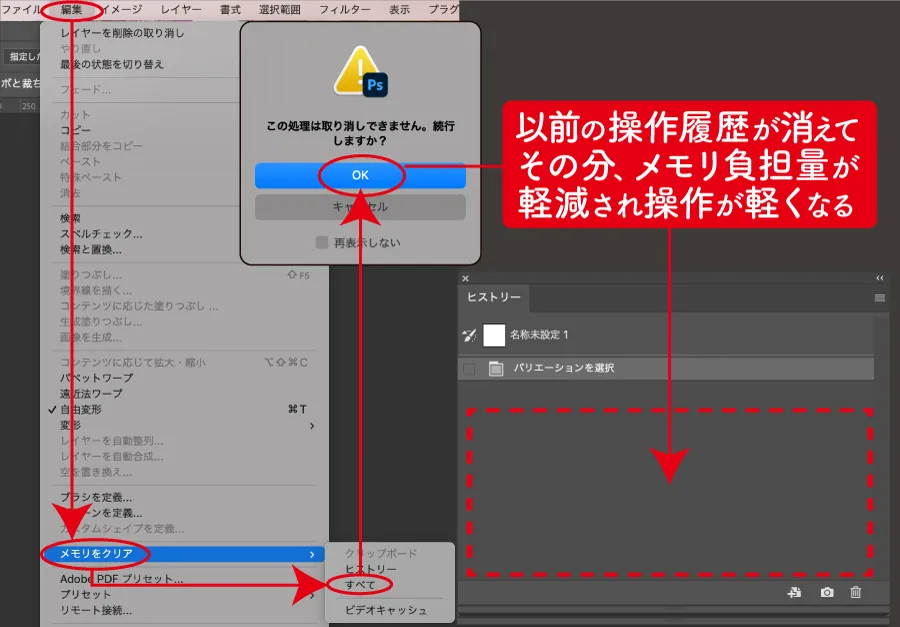

ヒストリーのメモリを開放する

履歴は増えるごとにメモリに蓄積されるため、タイミングをみて開放します。

[編集]→[メモリをクリア]→[すべて]→[この処理は取り消しできません。続行しますか?]→[OK]

メモリをクリアすると前操作には戻れません。この処理は取り消せないためタイミングをみて行います。また、ヒストリーはファイルを閉じるとリセットされます。

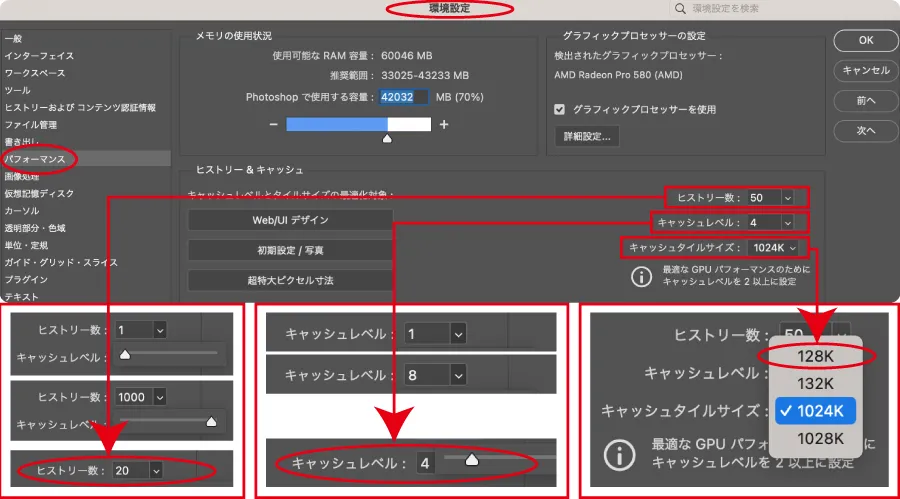

2.「ヒストリー数」と「キャッシュ」を最適化する

「キャッシュレベル」や「タイルサイズ」、「ヒストリー数」を環境設定で最適化します。

![Photoshop[環境設定]→[パフォーマンス]](https://core-canvas.com/wp-content/uploads/Photoshop[環境設定]→[パフォーマンス].webp)

- Mac[Photoshop]→[設定...(環境設定)]→[パフォーマンス]

- Windows[編集]→[環境設定]→[パフォーマンス]

環境設定を開くショートカット

【Mac】⌘+K・【Windows】Ctrl+K

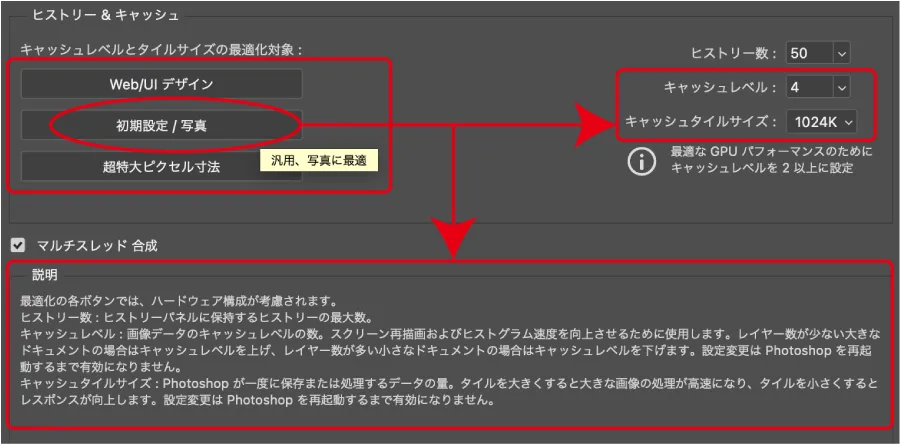

「キャッシュレベル」と「タイルサイズ」を最適化する

キャッシュレベルとは?

キャッシュレベルは、一時記憶(メモリ)から画像を戻すときの表示速度で1〜8段階あり、レイヤー数が50以上あるWEBやUIデザインを速く進める値は「2」、通常の写真やイラスト編集ならデフォルトの「4」でOKです。

キャッシュタイルサイズとは?

キャッシュタイルサイズは、Photoshopが一度に処理するデータ量(サイズ)を指し、128K・132K・1024K・ 1028K があります。

- 128K・1024K・・・Intel Core プロセッサの場合

- 132K・1032K・・・Intel Pentium 4・AMDの場合

タイルサイズが大きいと1回で大きく読めるため大画像でも編集を高速処理で行え、小さいとレスポンス(応答)が向上します。

【最適化の各ボタン】でキャッシュの推奨値を確認する

左側に3つある最適化の各ボタン(WEB/UIデザイン・初期設定/写真・超特大ピクセル寸法)をそれぞれ押すと、右側に各キャッシュの推奨値が表れるので、自分の作業スタイルに合う設定を選びます。

※私のiMacはCore i5ですが、デフォルトの「初期設定/写真」で「キャッシュ4・タイル1024K」を「タイル128K」に下げるとスムーズに軽く使えました。

「ヒストリー数」を下げる

(画面右側)ヒストリー数を下げてメモリの一時記憶の容量を削減します。

ヒストリー数とは?

ヒストリー数とは、編集履歴を記録する最大数を指します。スライダーを滑らせ1〜1000まで記録数を保持できます。

デフォルトの50は重いので「20」前後に変更しします。

環境設定の変更は、Photoshopを再起動することで反映されます

3.「自動保存しない」もしくは「自動保存の間隔を長くする」

「バックグラウンドでの自動保存」のメリットは、編集中に突然クラッシュしてもデータ復旧が見込める点です。

デメリットは、メモリ負荷が高くなり動作が重くなる点です。また、編集を最初からやり直そうと[ファイル]→[復旧]をしても自動保存の後であれば戻れません。加えて自動保存された状態(内容)も完璧とはいえません。

1番確実なのは「上書き保存:ショートカット ⌘(Ctrl)+S 」を手動でこまめに行うことです。

以上により「バックグラウンドで保存をオフ」または「保存間隔を長めに変更する」ことで軽くします。

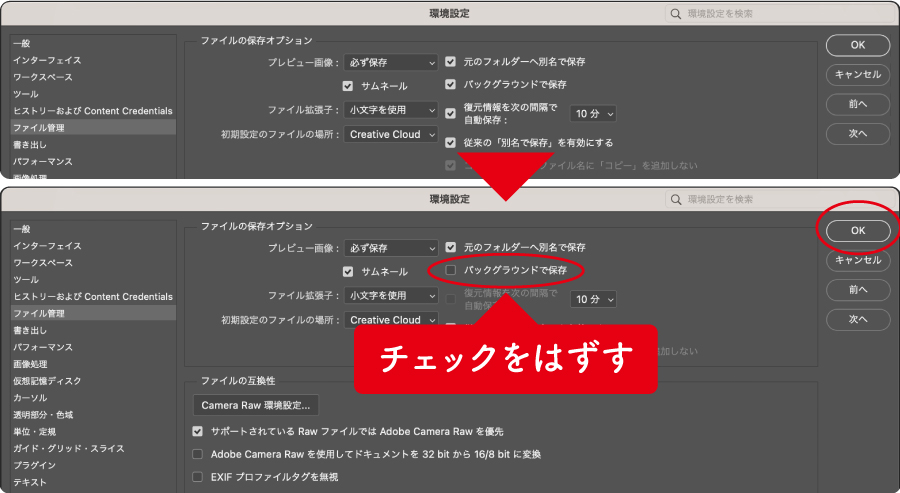

「自動保存」の変更方法

- Mac[Photoshop]→[設定...(環境設定)]→[ファイル管理]

- Windows[編集]→[環境設定]→[ファイル管理]

環境設定を開くショートカット

【Mac】⌘+K・【Windows】Ctrl+K

1.「バックグラウンドで保存」はオフ

[ファイル管理]→[バックグラウンドで保存→□チェックをはずす]→[OK]

※デフォルトはチェックが入っています。

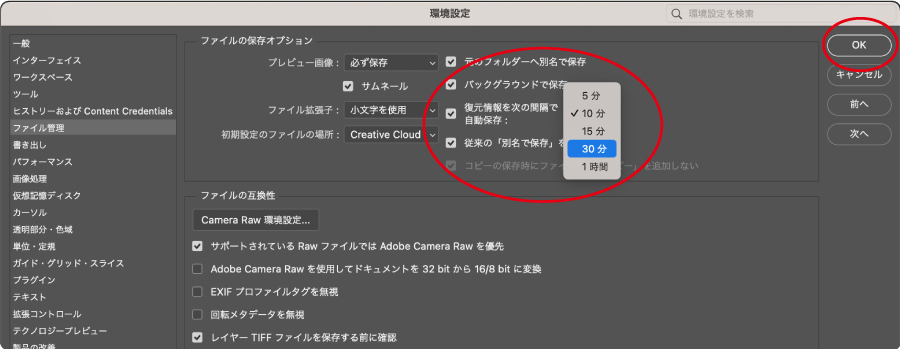

2.「自動保存」の間隔を長めに変更

自動保存をやめるのが不安な場合は、保存間隔を長くしてメモリ負荷を軽減します。

[バックグラウンドで保存:チェックマーク付ける]→[復元情報を次の間隔で自動保存]→[リスト( 5分・10分・15分…)の中から1時間 or30分を選択]→[OK]

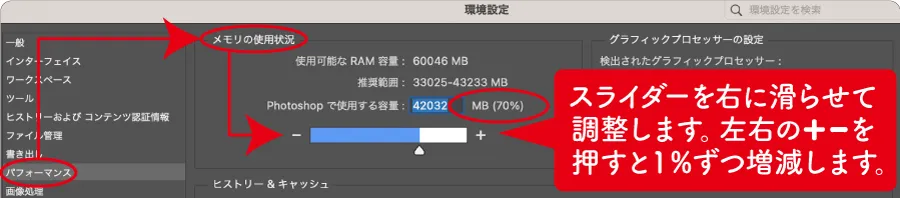

4.メモリの割り当て(RAM容量)を増やす

メモリ領域に占める Photoshopが使用する割り当て量を増やします。

操作中に「コンピュータのメモリが不足しています」や「使用可能なメモリ RAMが不足しています」の警告が表れた場合はメモリ(RAM)容量を増やす必要があります。

※「RAM(ラム)」とは、Random Access Memory(ランダム・アクセス・メモリ)の略で、データの読み書きができる部品のことです。

- Mac[Photoshop]→[設定...(環境設定)]→[パフォーマンス]

- Windows[編集]→[環境設定]→[パフォーマンス]

Photoshopで使用する容量は「スライダー」か「+−ボタン」で5%程度から徐々に増やし75~85%の値を目安に「効率インジケーター」や「実際の動作確認」をして調整します。

メモリサイズ(4GB・8GB・16GB・32GB・64GB...等)は個々のコンピュータによってが異なりアプリの使用状況も違うので適量はそれぞれ異なります。

Adobe公式では「85%以上のメモリ設定は非推奨」とされ、Photoshopの割合が多過ぎると本体のシステムや他のアプリが使えるメモリ領域が減り全体の動作が不安定になります。

Photoshopで大容量の画像を開いてエフェクトを多くかけると重くなりますが、他のアプリを停止すると安定したりします。

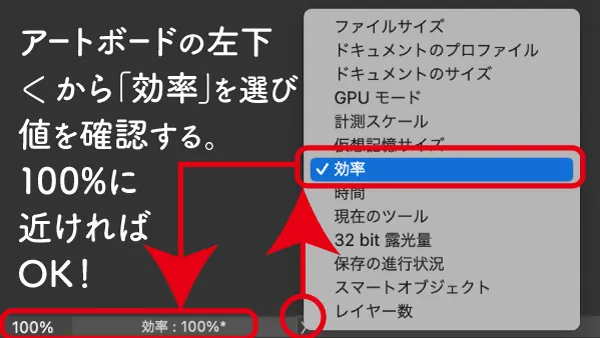

Photoshopの作業中は、効率インジケーターの値でパフォーマンスの状態を確認します。値が100% 未満の場合は、Photoshopが使用可能な RAM をすべて使い果たし、仮想記憶ディスクの領域に移りパフォーマンスが低下します。効率が 90% 未満の場合は「パフォーマンス(環境設定)」で Photoshopに RAM を追加して割り当てる、もしくはシステムに RAM を追加します。

5.仮想記憶ディスクを物理的に増やす

仮想記憶ディスクを増やすと作業用の空き領域に余裕ができるので操作が軽くなります。

仮想記憶ディスクとは?

仮想ディスクとは、作業データを一時的に記憶させておくHDD(ハードディスク・ドライブ)やSSD(ソリッドステート・ドライブ)を指し、Photoshopはメモリに収まりきらない一時記憶を仮想ディスクに仮保存します。

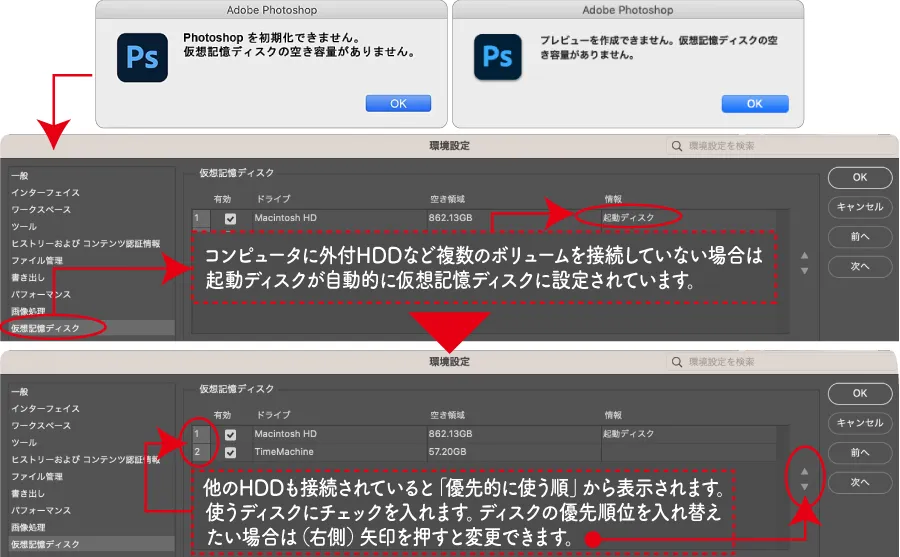

エラー画面「仮想記憶ディスクの空き容量不足」

操作中に「仮想記憶ディスクの空き容量がありません。」のアラートが表示されたら、仮想記憶ディスクを追加して仮保存先の空き領域を増やす必要があります。

仮想記憶ディスクを加える方法

- Mac[Photoshop]→[設定...(環境設定)]→[仮想記憶ディスク]→[設定を変更]→[OK]

- Windows[編集]→[環境設定]→[仮想記憶ディスク]→[設定を変更]→[OK]

上図のように環境設定で複数ドライブを有効すると、空き領域は上から順番に使われて、空きが無くなれば2番目のドライブも使われます。

最良の方法は、起動ディスク以外に仮保存用の「専用ドライブ」を設定して空き容量を十分に確保することです。※速度の速いSSDがオススメです。

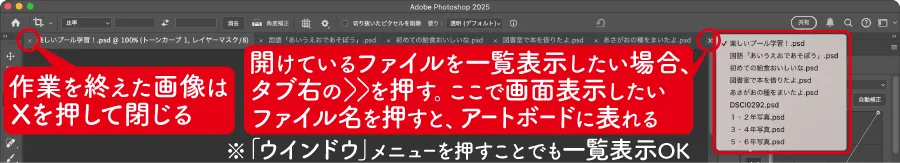

6.不要なドキュメントウィンドウを閉じる

複数のファイルが開いているとメモリを消費するので、編集し終えたファイルは上部タブを×で閉じて(保存して)メモリを開放します。

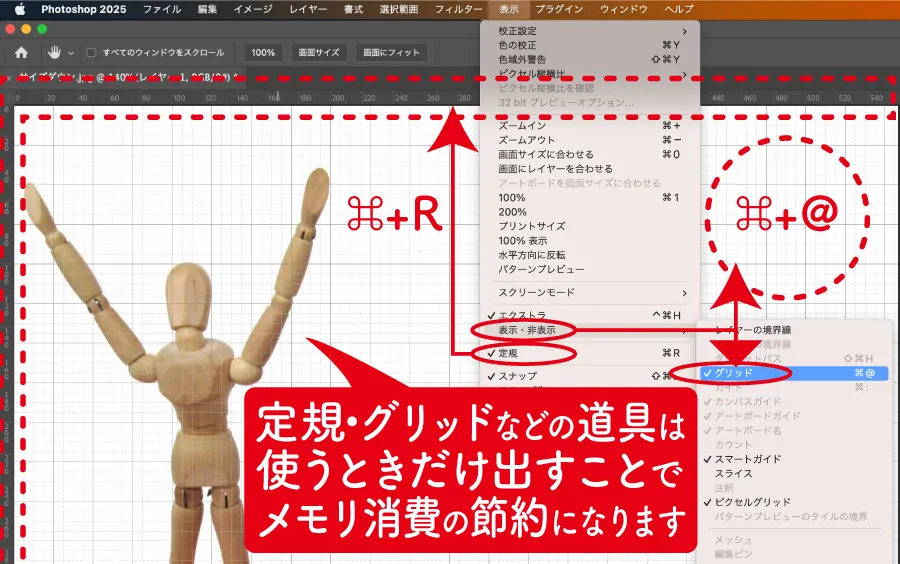

7.定規やグリッドを非表示にする

Adobe公式サイトによるとPhotoshopを「定規」や「グリッド」を表示したままで使用することで動作が重くなる可能性があるそうです。

当面、使わないなら定規を非表示にして、必要になればショートカットキー「⌘(Ctrl)+R」で定規のON/OFFを切り替えます。

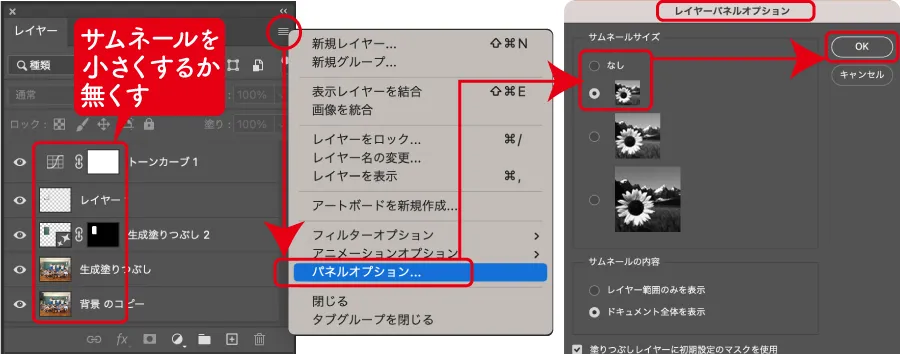

8.レイヤーのサムネールを小さく

サムネール(サムネ)は、作業中にレイヤー内容を確認するための「小さい窓」ですが、一時記憶で、この目視用の窓が保持されるため小さくするか無くすかします。

[ウィンドウ]→[レイヤー]→[レイヤーパネル]→[右上「≡」→パネルオプション]→[レイヤーパネルオプション]→[サムネールサイズ→設定変更]→[OK]

レイヤー数が多い編集では、サムネが小さい方が行数が増えて見やすいです。

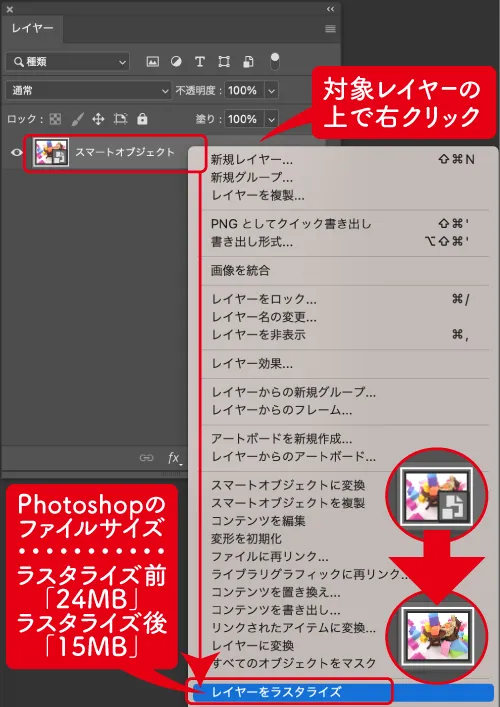

9.スマートオブジェクトは「ラスタライズ」する

スマートオブジェクトはファイルサイズを一時記憶で保持するため、編集の確定後はラスタライズして軽くします。

「ラスタライズする」とは、ベクトル画像から普通のビットマップ画像(ラスター画像)に変換することです。

[対象レイヤーの上で右クリック]→[レイヤーをラスタライズ]

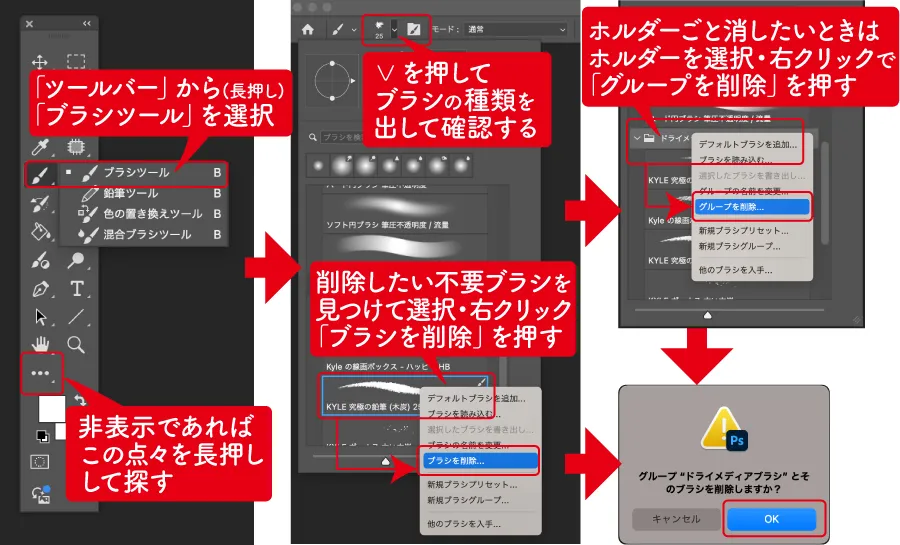

10.不要なブラシやフォントを削除する

ブラシやフォントはPhotoshopに気軽に足せて増えがちですが、起動時の読み込み時間がかかり、重さの原因にもなります。一旦、不要なプリセットはプリセットファイルに保存するなどして削除し、使う時に再度、読み込みます。

ブラシの消し方

ブラシの削除は「ブラシパネル」を使います。

[ウィンドウ]→[ブラシ]→[ブラシパネル]または、

[ツールバー]→[ブラシツール]→[(上部 V から)ブラシパネル]

[消去したいブラシを選択]→[右クリック]→[ブラシを削除]→[ブラシを削除しますか?→OK]

[消去したいブラシを選択]→[右クリック]→[ブラシを削除]→[ブラシを削除しますか?→OK]

ホルダーごと消したい場合は、

[ホルダーを選択]→[右クリック]→[グループを削除]→[OK]

Adobe Fontsの消し方

アクティベート(ダウンロード)し過ぎたAdobe Fontsは「ホーム」で削除します。

[Windows:画面の右下・Mac:画面の右上「アドビマーク」選択]→[ホーム]

[(右側)Adobe Fonts]→リストの中から[削除したい「フォント」もしくは「ファミリー」を選択]→[(右上)点々3つ→フォントを削除]

フォントファミリーの削除で、そのフォントグループの書体(細〜太)すべてが消えます。ファミリーの中のフォントを1つだけ選んでの削除もできます。

更に安定した軽さを実現したい場合は?

劇的に軽減したい場合は物理的にメモリを増設したり高性能な電子機器(PCなど)への買い替えとなりますが、以上の方法の組み合わせだけでも作業環境は快適になるはずです。もし起動用ディスクよりも「空き容量が多いバックアップ用ディスク」があればバックアップ兼用で増設すると、より安定します。

【あわせて読みたいページ】

【Photoshopで画像を軽くする方法】ファイルの容量が重い!リサイズの方法は?