印刷物生産のプロセスは大まかに3つに分類されます。

この記事の目次

印刷物制作の流れ「プリプレス」・「プレス」・「ポストプレス」とは?

印刷業界では【 上工程(かみこうてい)※上流 】〜【 下工程(しもこうてい)※下流 】へと、後の作業をスムーズにするための流れがノウハウとして確立されています。具体的にはプリプレス・プレス・ポストプレスという3工程に分かれます。

1. 上工程 (「プリプレス工程」Prepress )

印刷前の準備段階の工程です。Prepressの「Preは前段階」「pressは印刷」を意味します。

【主な作業】

- データ確認・修正

お客様から提供される印刷用データをチェックして不具合や不足があれば修正します。 - 校正

文字や画像の配置、フォントの確認、色の調整など、最終確認をします。 - 組版

テキストや画像をページ上で配置します。 - 出力テスト

試し刷りを行い色味や配置を確認します。 - 印刷用の版の制作

CTP(Computer to Plate)という「デジタルデータを直接印刷用の版に変換」する技術を使用して版を製作します。

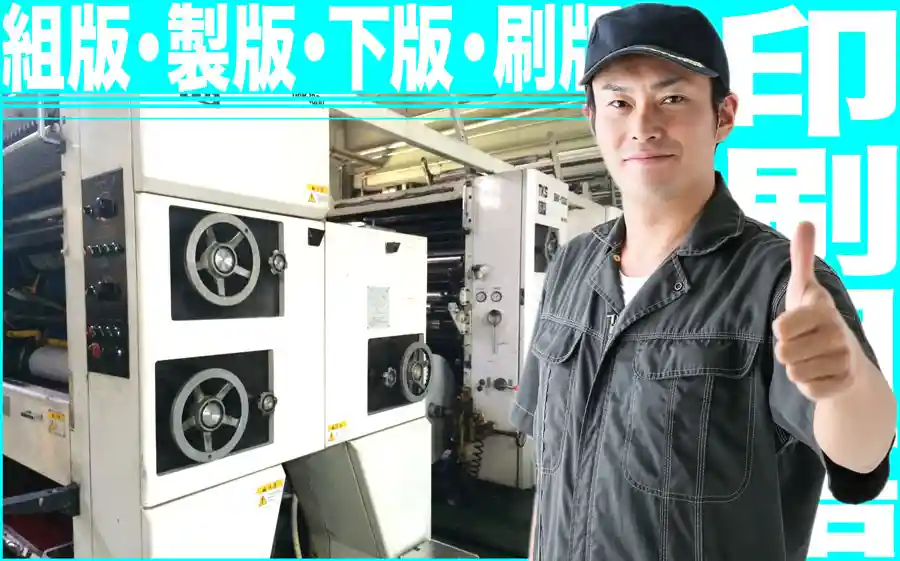

2. 中工程 (「プレス工程」Press )

印刷作業の工程です。pressは「印刷・押す・圧力をかける」を意味します。

【主な作業】

- インク調整

CMYKや特色など、各インク色を確認・調整します。 - 紙の供給

使用する紙の種類・質・サイズに応じて印刷機に紙を供給します。 - 印刷

版やデジタルデータから紙にインクを転写します。「オフセット印刷(CMYK各色の版で印刷)」や「フレキソ印刷(凸版印刷方式の一種)」、「デジタル印刷(データから紙に直接印刷)」などの印刷機を使用します。

3. 下工程 (「ポストプレス工程」Postpress )

印刷後の仕上げの工程です。Postpressの「Postは後の」「pressは印刷」を意味します。

【主な作業】

- 切断・裁断

印刷したシートを製品サイズに切り取ります。 - 折り・折り込み

冊子やチラシなどの形に仕上げるための折り作業です。 - 製本

糊付けやワイヤー留めなどの方法で、本や冊子の形に製品をまとめます。 - 表面処理

ラミネートやUVコート、エンボス加工などで表面をコーティングしてデザインを強化・保護します。 - パッケージング

仕上がった製品を梱包します。

面付け・断裁・トンボの役割り、紙サイズと種類について

印刷物生産の流れをわかりやすくするために紙面上を構成する「面付け」から解説いたします。

”パンフレット”を製本するための「面付け」とは?

「面付け(めんつけ)」とは、後の製本のことを考慮して紙面へページを配置することです。

面付けの基本構成は、例えば「左綴じ(ひだりとじ)」の「12頁のパンフレット」を「真ん中でホッチキス止め」で仕上げる場合に、印刷紙面に各ページをどう配分すると効率的か?を考えます。

紙面への「面付け」の基本

まずは上図のように、裏表で4頁ある面を1枚にまとめます。

12頁のパンフレットの場合、ページが順に並ぶよう1頁目の横に12頁、その裏は2頁…という具合に「面付け」します。すると印刷用紙は3枚になります。

この面付けを「右綴じ」で刷る場合は、「裏(表紙)」と「表(表紙)」、「その他の頁」すべてが「左綴じ」と逆配置になります。

”書籍”を製本するための「面付け」とは?

例えば「32頁の書籍」を製本するとき絵柄をどう面付けすると効率的か?考えます。(上記「パンフレット」の場合の面付けを更に応用した内容になります。)

製本全体の大まかな流れは、

「面付け」→「版を作る」→「インクを付ける」→「大きな原紙に印刷」→「折り畳む」→「不要部分をカット」が基本です。

書籍はパンフレットの時とは異なり、ページを横に繋げなくても良いので「面付け」ナシで、家庭でのプリントのようにページ順に両面印刷していけば良さそうなものですが実際、印刷会社で1ページずつ刷るなどという非効率は皆無です。

なぜなら面付けせずに1ページずつ刷った場合、100ページの本であれば100枚の版が必要になり、その結果、版代や断裁の手数が増え、手数の分ミスも増え、原紙は1部分しか使えず余白は破棄され資源はムダで、電気代、時間(納期)のロスとなるからです。

製造業は、「QCD(Quality「品質の向上」・Cost「原価の低減」・Delivery「納期の厳守・短縮」)」の最適化が基本ですが、これでは真逆です。

「面付け」から「断裁」までの工程は?

「面付け」〜「断裁」までの流れを専門用語を交えて解説します。

- 上記の32頁の本の場合、通常1枚の版に「4頁分の面付け(4面付け)」して、裏表で8頁分、8版を作ります。

- 面付けした1版は「印刷機1台で1度に刷れる単位」ですので「1台」という単位で数えます。よって両面分は「2台で1枚の紙」が出来上がります。

- この紙を折って「ひとまとめ」にします。これは「折(おり)」と呼ばれ、4面付けで32頁分ですから「4折」作ることになります。

- 紙を折るのは「折機(おりき)」という機械を使います。(手作業ではありません。)「折り方」は折機の種類によって異なるので、折った時に正しいページ順になるよう、折機の規格に合わせた「面付け」をします。

- 折ったときに折り目が上に来て「袋状になる折り方」は「天袋(てんぶくろ)」と呼び、逆に「下に来る折り方」は「地袋(じぶくろ)」と呼びます。

- 字面が「縦書き」の場合はページを右に向かって開くので「右開き」と呼び、 逆の場合は「左開き」と呼びます。

- 本は最終的に綴(と)じます。

「パンフレット」のような 綴じ方を「中綴じ(なかとじ)」と呼び、

「書籍」のような折を重ねる綴じ方を「平綴じ(ひらとじ)」と呼びます。

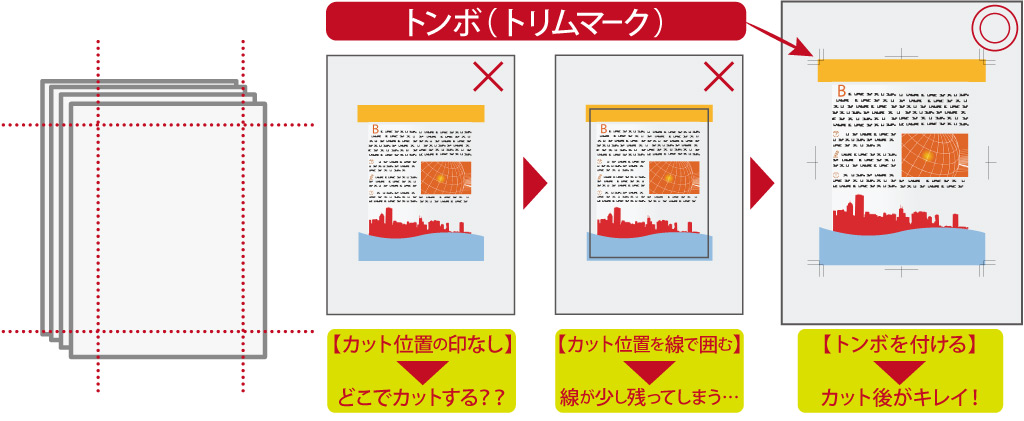

「トンボ」・「裁ち落とし」とは?

印刷した紙には必ず「余分」ができます。余分は本の「周囲をカット」して紙の端の部分をキレイに揃えるために必要な領域です。

周囲を美しくカットするには{跡形の残らないカット用の「目印」}が必要になります。目印がないと印刷面(本の内容)だけでは、どこからカットすれば良いかわかりません。

この目印を「トンボ」(もしくは「 トリムマーク(英語名)」)といい、この切り落とし作業は「断裁」と呼ばれ、大型の「断裁機」でカットします。

ところが、トンボ位置に沿って刃を入れても裁断の「ズレ」は完璧には防ぐことができません。

絵柄(本の内容)をトンボギリギリのところまでに配置すると、裁断時の「わずかなズレ」で「白い隙間」ができてしまうのです。

この{裁断時のズレ}で、できた白地を「白バ(しろば)」と呼びます。

「白バ」を防ぐためには{ページ端の絵柄・色など}を{断裁線よりも外まで広げて配置}しておくことが必要です。

この処理を「裁ち落とし(たちおとし)」と呼びます。単純な{塗り}は「塗り足し(ぬりたし)」と呼びます。

トンボの「裁ち落とし幅」は、3mmが標準です。

{折った辺}を断裁するときにページ同士がくっついていると不具合が出る可能性があるので、少し間を空けて配置します。これは「ドブ」と呼びます。

「注文した紙サイズ」と入稿する「PDFデータや、Illustratorデータのアートボード(ドキュメント)サイズ」が一致していれば「トンボ無しでもOK」という印刷会社が増えています。いずれも「上下左右 3mm の塗り足し」があることが大前提です。入稿前に各社発行の「入稿マニュアル」をご確認ください。

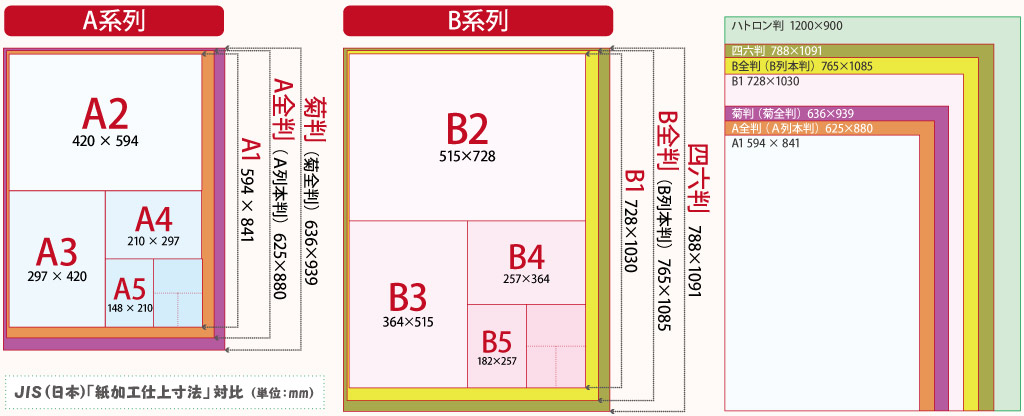

印刷用紙の「サイズ」と「名称」

印刷の大元 になる「 JIS(日本)規格」の 印刷用紙についても簡単に触れておきます。

代表的な「 基本サイズ 」は 大別しますと【 A系列(A全判・菊判)】と 【 B系列(B全判・四六判)】に分類されます。

(上図「対比表」参照)

サイズの名称は「A1」ですと順に、

A1を半分に断裁するとA2

A2を半分に断裁するとA3

A3を半分に断裁するとA4…と呼称されます。

印刷用紙のサイズを選択するときは「紙のロスをいかに無くすか?」をポイントに考えます。

例えば「A4版の冊子」を作る場合は「4面付け」で刷るので「トンボやドブのスペース」も確保した「A2サイズ+α 」の紙が必要です。紙はA系列で1番大きな「菊判(きくはん)」を半分に断裁した「菊半裁(きくはんさい)」を選ぶことになります。

このように印刷範囲が全紙サイズ以下であれば断裁して使います。

この2倍の「A1サイズ+α 」では「菊全(きくぜん)」、

逆に半分の「A3サイズ+α 」では「菊四裁(きくしさい)」、

B系列では「四六判(しろくはん)」が基準になります。

上記以外にも「ハトロン判」など、さまざまな原紙がありますので、色数・絵柄・通し枚数や印刷物の規格を考慮して用途によって使い分けます。

【 印刷紙の素材 】は種類が豊富で「上・中・下級 印刷紙」・「グラビア紙」・「薄葉紙(うすようし)」・「塗工紙」など、詳細について書き出すと膨大になってしまいますので、ウィキペディア:紙の寸法 や、メーカーサイトを参照ください。